南华大学王行柱与刘畅团队在《Advanced Energy Materials》发表突破性研究:CsSnI₃量子点助力双层钙钛矿太阳能电池效率与稳定性双提升

撰稿人:彭文远

近日,南华大学电气工程学院王行柱、刘畅教授团队在《Advanced Energy Materials》上发表题为《CsSnI₃ Quantum Dots as a Multifunctional Interlayer for High-Efficiency Bilayer Perovskite Solar Cells》的研究论文。Advanced Energy Materials是Wiley出版社旗下的国际能源材料科学领域顶级期刊(2024年影响因子:24.4),是业内公认的高学术质量科技期刊。该研究为开发高效、耐候性钙钛矿光伏组件提供了新思路,未来可应用于建筑一体化光伏(BIPV)、柔性电子设备及空间能源系统等领域。

研究背景

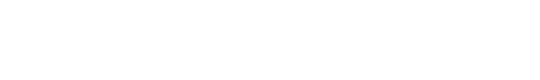

钙钛矿太阳能电池因其高效率、低成本和可溶液加工特性被视为下一代光伏技术的核心候选。然而,单结钙钛矿电池的效率已接近理论极限(26%),且稳定性问题(如湿度敏感性)严重制约其商业化进程。通过构建双层吸收结构拓宽光谱响应范围、优化界面电荷传输机制,成为突破现有瓶颈的关键策略(图1)。

研究创新

该研究通过创新性地引入零维/三维(0D/3D)双层钙钛矿结构,并利用CsSnI₃量子点(QDs)作为多功能界面层,显著提升了钙钛矿太阳能电池的能量转换效率与长期稳定性,为低成本、高性能光电器件的产业化应用开辟了新路径。研究团队提出的0D/3D异质结结构,将三维FAPbI₃钙钛矿与零维CsSnI₃量子点结合作为界面改性层,通过以下创新实现性能突破:

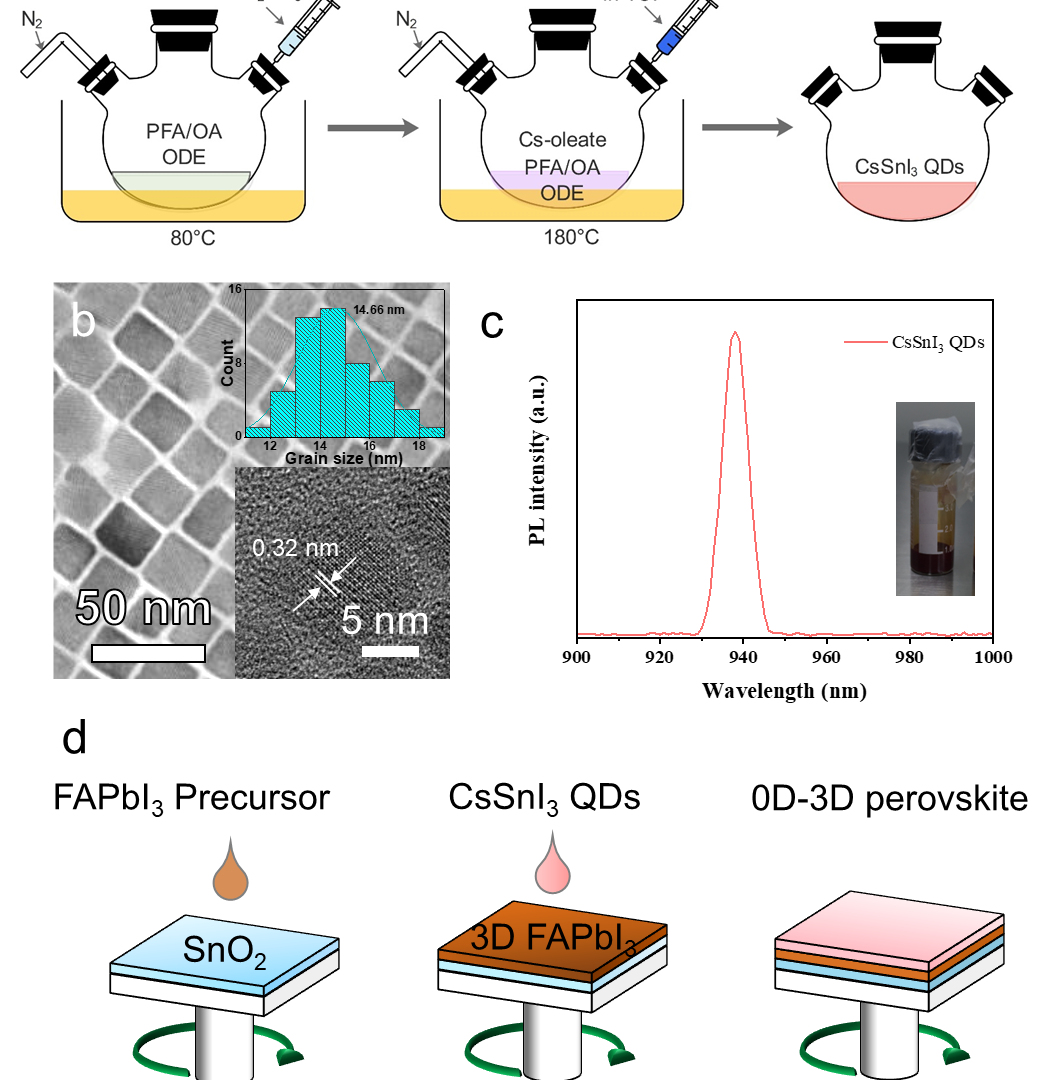

级联能级设计:CsSnI₃量子点构建了梯度能级结构,显著提升钙钛矿与空穴传输层(HTL)界面的电荷提取效率,短路电流密度(Jsc)从24.16 mA/cm²提升至26.03 mA/cm²。

表面钝化与防潮性:量子点表面修饰的疏水配体有效钝化界面缺陷,抑制水分渗透,使未封装器件在25%湿度下60天后仍保持85%初始效率。

光吸收增强:量子点拓宽光谱吸收范围,提升光生载流子分离效率,能量转换效率(PCE)从22.99%跃升至25.72%。

团队与资助

本研究由南华大学新能源材料团队完成,王行柱教授与刘畅教授为共同通讯作者,助理实验员刘春辰为第一作者,合作单位包括中国科学院、日本理化学研究所等。研究获国家自然科学基金、科技部重点研发计划及湖南省科技项目资助。

南华大学新能源材料团队已获批“碳中和新能源光伏与光储一体化技术”湖南省工程研究中心,现有核心成员11人,包括国家级高层次人1人、省部级高层次人才3人,团队成员在Science、Joule、Energy & Environmental Science、Advanced Materials、Advanced Energy Materials等知名期刊上发表论文 300 余篇,团队以“理论创新驱动技术转化”为核心理念,推动光伏技术的低成本规模化应用。

原文链接:

[https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202405074](https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.202405074)

图1 0D/3D器件制备示意图

图2 器件结构和效率图